こんにちは。銀座矯正歯科です。

矯正治療を考えている方の中には、「歯根吸収」という言葉を聞いて不安になったことがあるかもしれません。確かに、矯正によって歯の根が短くなるケースはありますが、必ずしも歯の寿命に悪影響を与えるわけではありません。

歯根吸収は、 歯にかかる力のバランスや個人の体質によって起こるもの ですが、適切な治療計画と経過観察を行うことでリスクを最小限に抑えることができます。

今回は、 歯根吸収の仕組み や 矯正治療中に気をつけるべきポイント、リスクを減らすための方法 について解説していきます。矯正治療を検討中の方も、すでに治療中の方も、 大切な歯を守るために知っておきたい情報 をぜひチェックしてください!

1.こんなお悩みありませんか?

・矯正治療を考えているけれど、「歯根吸収」という言葉が気になる…

・矯正治療を考えているけれど、「歯根吸収」という言葉が気になる…- ・矯正すると歯の根が短くなると聞いたけど、本当に大丈夫なの?

- ・矯正が終わった後、歯の寿命に影響が出るのではないかと心配…

矯正治療を始める前に「歯根吸収(しこんきゅうしゅう)」という言葉を聞いて、不安に感じる患者様は少なくありません。

「歯が動くことで根が短くなってしまう」という話を耳にすると、「矯正したら歯が弱くなるの?」 と心配になってしまいますよね。

ですが、 歯根吸収は矯正治療において必ず起こるわけではなく、ほとんどのケースでは問題にならない ということをご存じでしょうか?

2.歯根吸収とは?

「歯根吸収」とは、歯の根(歯根)が少しずつ短くなる現象 のことをいいます。

「歯根吸収」とは、歯の根(歯根)が少しずつ短くなる現象 のことをいいます。

通常、歯の根は顎の骨の中でしっかりと支えられていますが、何らかの刺激や圧力が加わることで、歯根が部分的に溶けてしまうことがあります。

歯根吸収の基本的な仕組み

歯根は、 「セメント質」 と呼ばれる硬い組織に覆われており、その下に 「象牙質」 があります。

歯を支える周囲の骨(歯槽骨)との間には 「歯根膜」 というクッションの役割を果たす組織があり、矯正治療ではこの 歯根膜が圧迫と引っ張る力に適応することで歯が動く 仕組みになっています。

しかし、矯正の力が強すぎたり、歯が急激に動いたりすると、 歯根が適応しきれずに一部が吸収されてしまう ことがあるのです。

どんなときに歯根吸収が起こるのか?

歯根吸収が起こる主な原因として、次のようなものが考えられます。

✅ 矯正の力が強すぎる

– 矯正治療ではワイヤーやマウスピースを使って歯を動かしますが、その力が強すぎると歯根に過剰な負担がかかり、吸収が起こることがあります。

✅ 治療期間が長い

– 長期間にわたって歯に力がかかると、歯根への影響も大きくなるため、吸収が起こるリスクが高まることがあります。

✅ 遺伝的な要因

– もともと歯根が短い方や、家族に歯根吸収の経験がある方は、矯正によって影響を受けやすい傾向があります。

✅ 歯の形状や状態

– もともと歯の根が細かったり、湾曲している場合は、吸収のリスクがやや高くなります。

✅ 外傷や歯の病気

– 以前に歯を強くぶつけたことがある場合や、歯周病の進行などで歯が弱っている場合にも、歯根吸収が起こることがあります。

矯正治療との関係性

矯正治療では、歯を正しい位置に動かすために 少しずつ力を加えていく ことになります。そのため、 歯根吸収が全く起こらないというわけではなく、ごくわずかに起こることは珍しくありません。

しかし、ほとんどのケースでは問題のない範囲で進行し、歯の寿命に影響を与えることはほとんどありません。

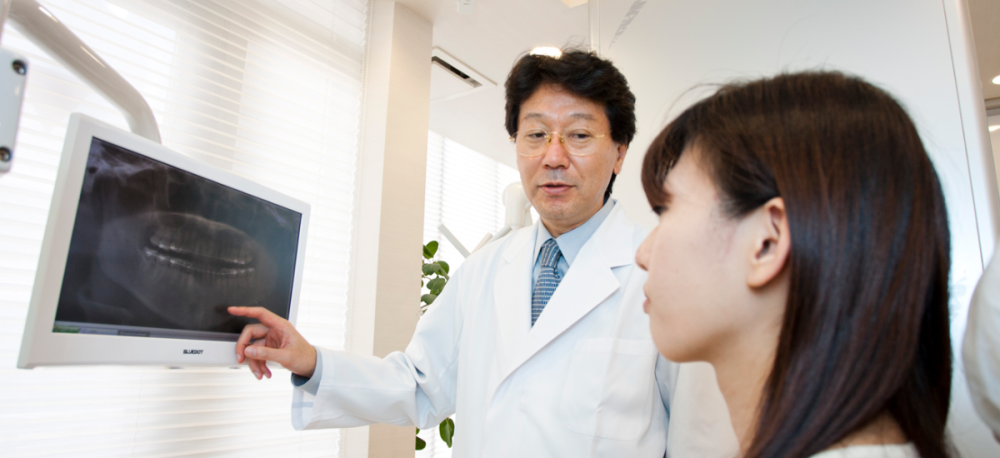

ただし、歯根吸収が 大きく進行してしまうと、歯の寿命に影響が出る可能性 があります。そのため、矯正治療中は定期的にレントゲンなどで歯の状態をチェックし、必要に応じて治療計画を調整することが大切です。

「矯正をすると必ず歯根吸収が起こる」わけではありませんし、正しく管理された治療であれば問題なく歯を動かすことができます。

3.矯正治療で歯根吸収が起こる原因

矯正治療では歯を正しい位置へ動かすため、歯の根(歯根)に一定の力が加わります。この力の影響で、ごくわずかですが 歯根吸収 が起こることがあります。しかし、 すべての矯正患者様に起こるわけではなく、程度も個人差が大きい ため、過度に心配しすぎる必要はありません。

矯正治療では歯を正しい位置へ動かすため、歯の根(歯根)に一定の力が加わります。この力の影響で、ごくわずかですが 歯根吸収 が起こることがあります。しかし、 すべての矯正患者様に起こるわけではなく、程度も個人差が大きい ため、過度に心配しすぎる必要はありません。

歯にかかる力と根の形状の影響

矯正治療では、 ワイヤーやマウスピースで少しずつ歯を動かしていきます。

このとき、歯を支える 歯根膜(クッションの役割をする膜)に圧力がかかり、 骨が吸収・再生することで歯が動く仕組み になっています。

しかし、強すぎる力を加えると、

✅ 歯根に負担がかかりすぎて吸収が進んでしまう

✅ 歯を支える骨のバランスが崩れてしまう

といったリスクが高くなります。

また、 歯の根の形状によっても影響が出やすくなる ことがあります。

例えば、

✔ 歯根が細長い方 → 吸収の影響を受けやすい

✔ 歯根が短い方 → もともと根の長さが少ないため、リスクが高まる

✔ 歯根が曲がっている方 → 角度の影響で吸収が進みやすい

このように、 歯の根の状態によって歯根吸収が起こるリスクが変わる のです。

移動距離が長い場合のリスク

矯正治療では、 歯並びを大きく改善するケースほど、移動する距離が長くなる ことがあります。

例えば、

✔ 出っ歯(上顎前突)や受け口(反対咬合)を大きく引っ込める治療

✔ 歯と歯のスペースが大きく空いているケース

このような場合、

歯を大きく動かす必要があるため、歯根にもそれだけ負担がかかる 可能性があります。

しかし、 適切な力をコントロールしながら進めれば、過度な歯根吸収は起こりにくい ため、 経験豊富な矯正歯科医のもとで適切に治療を進めることが大切です。

個人差によるリスク要因

実は、 歯根吸収が起こるかどうかには、個人差があります。

つまり、 同じ矯正治療を受けても、歯根吸収が進む方とほとんど影響を受けない方がいる ということです。

その原因として考えられるのが、

✔ 遺伝的要因 → 家族に歯根吸収の経験があると、影響を受けやすい可能性がある

✔ ホルモンバランス → 成長期の方や更年期の方は、骨代謝の影響を受けることがある

✔ 歯の健康状態 → 過去に外傷を受けた歯や、神経を抜いた歯は吸収しやすい傾向がある

このように、 一人ひとりの体質や生活習慣によって、歯根吸収のリスクも変わってくる ため、 矯正治療を始める前に歯科医師としっかり相談し、リスクを確認することが重要 です。

歯根吸収は、矯正治療中にごくわずかに起こることがありますが、 ほとんどの場合は問題のない範囲で収まります。

しかし、 歯に過度な力がかかることや、歯を大きく動かす治療ではリスクが高まる ため、 適切な診断と慎重な治療計画が大切 です。

4.歯根吸収が起こるとどうなる?

矯正治療中に 歯根吸収 が起こることは珍しくありませんが、 すべてのケースが深刻な影響を及ぼすわけではありません。

矯正治療中に 歯根吸収 が起こることは珍しくありませんが、 すべてのケースが深刻な影響を及ぼすわけではありません。

ほとんどの患者様は 日常生活に支障なく治療を続けることができます。 しかし、 ごく一部のケースでは歯の寿命に影響を及ぼすこともある ため、 定期的な経過観察が重要 になります。

ほとんど影響がないケースと深刻なケースの違い

歯根吸収は、 軽度のものから重度のものまで、さまざまな段階 があります。

✅ 影響がほとんどないケース

- 歯根の先端がわずかに短くなる程度

- 見た目や機能に影響がない

- 矯正治療後も問題なく噛める

多くの患者様は、この 「わずかな歯根吸収」 で収まります。

この程度なら、矯正治療後の歯の寿命にはほとんど影響を与えません。

❌ 深刻なケース

- 歯根が大幅に短くなり、歯を支える力が弱まる

- 歯がグラつきやすくなる

- 重度の場合、歯の保存が難しくなることも

ただし、 適切に治療を進めていれば、ここまで進行するケースは非常にまれです。

定期的なレントゲン検査や診察を受けて、 早めに異変に気づくことが大切 です。

歯の寿命に与える影響は?

「歯根吸収が起こると、歯の寿命が短くなるのでは?」と不安に感じる方もいるかもしれません。

実際には、

🔹 軽度の歯根吸収であれば、歯の寿命にはほぼ影響なし

🔹 矯正後も適切なケアを続ければ、長く健康な状態を維持できる

しかし、 歯根が大幅に短くなると、将来的に歯の耐久性が落ちる可能性がある ため、

💡 無理のない矯正計画を立てることが重要 です。

特に、 歯を大きく動かす矯正 や 力をかけすぎる矯正 では、歯根吸収のリスクが高まるため、 経験豊富な歯科医師による治療が必要 になります。

治療中の経過観察の重要性

歯根吸収は、 治療の途中ではっきりと自覚症状が出ることは少ない ため、 定期的な検査でのチェックが欠かせません。

🔍 治療中に行うべきチェックポイント

✅ 定期的なレントゲン・CT撮影 → 歯根の変化を確認

✅ 噛み合わせや力のバランスを調整 → 負担を減らす

✅ 異常があれば早めに対策を取る → 進行を防ぐ

もし歯根吸収が進んでいる兆候があれば、

⚠ 矯正の力を調整する

⚠ 治療ペースをゆるめる

⚠ 一時的に装置を外す

といった リスクを抑える対策が可能 です。

矯正治療は、歯並びを整えるだけでなく、 噛み合わせや歯の健康を守るための大切な治療 です。リスクを正しく理解しながら、適切な方法で矯正を進めていきましょう!

5.矯正治療による歯根吸収のリスクを最小限にする方法

矯正治療を考えている患者様の中には、 「歯根吸収が心配で治療をためらっている」 という方もいらっしゃるかもしれません。

矯正治療を考えている患者様の中には、 「歯根吸収が心配で治療をためらっている」 という方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、矯正治療では歯を動かすことで 歯根吸収が起こる可能性 はありますが、 適切な方法で治療を進めることでリスクを最小限に抑えることができます。

適切な矯正力での歯の移動

矯正治療では、 歯に適度な力をかけて移動させる ことが基本ですが、

⚠ 強すぎる力をかけると、歯根に負担がかかり、吸収が進むリスクが高まります。

そこで大切なのが、

🔹 歯の状態に合わせて力を調整すること

🔹 急激に動かさず、適切なスピードで進めること

例えば、

💡 ワイヤー矯正の場合 → 強すぎる力をかけないよう、ワイヤーの調整をこまめに行う

💡 マウスピース矯正の場合 → 1枚ごとの移動量を適切に設定し、段階的に動かしていく

「できるだけ早く矯正を終えたい!」と思う患者様も多いですが、「スピードよりも安全性を優先する」 ことが大切です。

定期的なレントゲン検査の重要性

歯根吸収は、患者様自身では気づきにくい ため、定期的にレントゲンやCT検査を行い、歯根の状態をチェックすることが重要 です。

🔍 定期検査で確認するポイント

✅ 歯根の長さが変化していないか

✅ 歯を支える骨の状態に問題がないか

✅ 異常があれば、矯正の力を調整する

特に、

⚠ 歯を大きく動かす症例(出っ歯・ガタガタの歯並びの改善など)は要注意!

定期的に歯科医院でチェックを受けることで、 リスクを未然に防ぐことができます。

歯根吸収を防ぐためにできること

矯正治療中は、 患者様自身ができるケア も重要です。

🦷 矯正中に意識したいポイント

✅ 歯を強く保つための食生活を心がける

(カルシウム・ビタミンDをしっかり摂取)

✅ 歯に余計な負担をかけないよう、噛み合わせを意識する

✅ 歯ぎしりや食いしばりがある方は、ナイトガードを活用する

✅ 違和感や異常を感じたら、すぐに歯科医師に相談する

また、

💡 矯正中に無理なく続けられるセルフケアを習慣にすること も大切です。

歯根吸収のリスクを最小限に抑えながら、 安心して矯正治療を進めるために、定期的なチェックと適切なケアを心がけましょう!

6.矯正治療の種類と歯根吸収の関係

矯正治療を検討している患者様の中には、「ワイヤー矯正とマウスピース矯正では、どちらが歯根吸収のリスクが高いの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか?

矯正治療を検討している患者様の中には、「ワイヤー矯正とマウスピース矯正では、どちらが歯根吸収のリスクが高いの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか?

実際、矯正の種類によって歯根吸収のリスクには違いがあり、治療方法の選択に影響を与えることがあります。

ワイヤー矯正とマウスピース矯正の違い

矯正治療にはいくつかの種類がありますが、代表的な 「ワイヤー矯正」と「マウスピース矯正」 には、以下のような特徴があります。

🔹 ワイヤー矯正

- ブラケット(矯正装置)を歯に装着し、ワイヤーの力で歯を動かす方法

- 細かい調整がしやすく、難症例にも対応可能

- 比較的強い力がかかりやすく、歯根吸収のリスクがやや高め

ワイヤー矯正では、強い力をかけることで比較的短期間で歯を動かすことが可能ですが、その分、歯根吸収のリスクも高まりやすいと言われています。特に抜歯を伴う矯正や、大きな歯の移動を伴う症例では、歯の根に負担がかかることがあるため注意が必要です。

🔹 マウスピース矯正

- 透明なマウスピースを装着し、段階的に歯を移動させる方法

- 取り外しが可能で、見た目も自然なため人気が高い

- 比較的弱い力で歯をゆっくり動かすため、歯根吸収のリスクがワイヤー矯正より低め

マウスピース矯正は、ワイヤー矯正と比べてゆっくりと歯を動かす仕組みになっているため、歯根吸収が起こるリスクは低いと考えられています。特に、前歯のみの軽い矯正や、抜歯を伴わない症例では、歯への負担を最小限に抑えながら治療を進めることができます。

💡 ワイヤー矯正は強い力がかかるため、歯根吸収のリスクがやや高めですが、適切な力で治療を進めることでリスクを最小限に抑えることが可能です。

軽度の歯根吸収が起こりやすい矯正方法とは?

⚠ 歯根吸収のリスクが高まりやすいケース

✅ 歯の移動距離が大きい治療(出っ歯の大幅な改善など)

✅ 抜歯矯正で、歯を後方へ大きく動かすケース

✅ 短期間で急激に歯を動かす矯正方法(急速矯正)

特に、抜歯を伴うワイヤー矯正 は、歯を大きく動かすことが多いため、歯根吸収が起こりやすい傾向 があります。

💡 一方で、マウスピース矯正は歯をゆっくりと移動させるため、歯根吸収のリスクが低いとされています。

どの矯正装置が歯根吸収のリスクが少ないのか?

✔ 比較的リスクが低い矯正方法

✅ マウスピース矯正(インビザラインなど)

✅ 部分矯正(前歯のみの軽い矯正)

✅ できるだけ弱い力で進める矯正計画

マウスピース矯正は歯を緩やかに移動させるため、歯根への負担が少ないとされています。また、部分矯正などの小範囲の治療では、大きな歯の移動を伴わないため、歯根吸収のリスクも低めです。

✔ 歯根吸収のリスクがやや高めの矯正方法

⚠ 抜歯を伴うワイヤー矯正

⚠ 急速矯正(短期間で仕上げる矯正治療)

⚠ 過去に歯根吸収を起こした経験がある方の矯正治療

ワイヤー矯正は、精密な調整が可能である一方で、強い力をかけてしまうと歯根に負担がかかりやすいため、経験豊富な歯科医師のもとで慎重に進めることが大切です。

矯正治療には、ワイヤー矯正とマウスピース矯正の2つの主な方法があり、それぞれにメリットとリスクがあります。矯正治療を考えている患者様は、「どの方法が自分に合っているのか?」を歯科医師としっかり相談しながら、安心して治療を進めていくことが大切です。

7.歯根吸収しやすい人の特徴

矯正治療を検討されている患者様の中には、「自分は歯根吸収しやすいタイプなの?」

矯正治療を検討されている患者様の中には、「自分は歯根吸収しやすいタイプなの?」

と気になる方もいらっしゃるかもしれません。歯根吸収は すべての患者様に起こるわけではなく、個人差が大きい です。

生まれつき歯根が短い場合の影響

🔹 もともと歯根が短い人はリスクが高い

歯根の長さには個人差があり、もともと 歯根が短い方は、矯正の力に耐えにくく吸収しやすい 傾向があります。

💡 特に前歯の歯根が短い方は要注意!

歯根が短いと、強い力がかかったときに ダメージを受けやすいため、矯正治療の進め方には 慎重な調整が必要 になります。

🔸 対策

✅ 矯正を始める前に レントゲンやCTで歯根の長さを確認

✅ できるだけ優しい力 で歯を動かす矯正計画を立てる

✅ 矯正中も 定期的なレントゲン検査で歯根の状態をチェック

アレルギーやホルモンバランスの影響

🔹 甲状腺ホルモンの影響

甲状腺の機能が過剰な場合(甲状腺機能亢進症)は、骨が弱くなりやすく、歯根吸収のリスクが高まる ことが分かっています。

🔹 アレルギー体質の方も要注意!

アレルギーがある方は、免疫の働きが過剰になりやすく、炎症を起こしやすいため、歯根吸収のリスクが 少し高まる 可能性があります。

🔸 対策

✅ 持病がある方は、事前に矯正医に相談

✅ ホルモンバランスを整える生活習慣を意識

✅ 必要に応じて かかりつけ医と連携しながら矯正を進める

遺伝的要因と個人差

🔹 親や兄弟に歯根吸収の経験がある場合はリスクが高い

歯根の形や骨の質は 遺伝の影響を受ける ため、もし 親や兄弟が矯正治療中に歯根吸収を経験している場合、同じようにリスクが高くなる可能性があります。

🔹 個人差も大きい!

歯根吸収のリスクは、矯正の力だけでなく、患者様の体質によっても異なります。

例えば、「同じ治療を受けているのに、ある人は全く歯根吸収しないのに対し、別の人は少し吸収する」ということもあります。

🔸 対策

✅ 家族に 歯根吸収の経験があるか確認 しておく

✅ 矯正前のカウンセリングで リスクの可能性を相談

✅ 経過観察をしながら慎重に治療を進める

矯正治療を進めるうえで大切なのは、「自分のリスクを知り、適切な対策をとりながら進めること」です。

8.歯根吸収が進行してしまった場合の対策

矯正治療中に歯根吸収が見つかると、「このまま治療を続けても大丈夫なの?」「治療をやめないと歯がダメになるの?」と不安に思われる患者様もいらっしゃるかもしれません。

矯正治療中に歯根吸収が見つかると、「このまま治療を続けても大丈夫なの?」「治療をやめないと歯がダメになるの?」と不安に思われる患者様もいらっしゃるかもしれません。

しかし、歯根吸収が見つかったからといって、必ず矯正治療を中断しなければならないわけではありません。まずは、どのような対策があるのかを知って、適切な対応をしていきましょう!

矯正治療を中断すべきタイミング

歯根吸収が ごく軽度で進行が見られない場合 は、そのまま治療を継続できることがほとんどです。しかし、以下のようなケースでは治療計画の見直しが必要になります。

🔸 要注意のケース

✔ 歯根の長さが短くなりすぎて、歯の動揺(ぐらつき)が大きくなった

✔ レントゲンで歯根吸収が急激に進行していることが確認された

✔ 痛みや噛みにくさが強くなった

💡 このような場合は、治療を一時中断して経過を観察することが必要です。

無理に治療を続けると、歯の寿命に影響を与えてしまう可能性があるため、適切なタイミングで判断をすることが重要になります。

治療計画の見直しと調整方法

歯根吸収が進行していると判断された場合、歯科医師と相談しながら治療計画を調整していきます。

🔹 具体的な調整方法

✔ 矯正力を弱めて、歯根にかかる負担を軽減する

✔ 治療のペースをゆっくりにして、歯をゆるやかに動かす

✔ 一時的に矯正治療を中断し、経過を観察する

💡 患者様ごとのリスクを考慮しながら、安全な治療計画に変更していきます。特に、矯正の力をコントロールすることで、歯根へのダメージを最小限に抑える ことができます。

歯根吸収の進行を防ぐケア

🔹 定期的なチェックを欠かさない

✔ レントゲン検査で定期的に歯根の状態を確認

✔ 歯科医師と相談しながら治療を進める

🔹 日常のケアも大切!

✔ しっかり噛めるように栄養バランスの取れた食事を心がける

✔ 歯ぎしりや食いしばりがある方は、マウスピースを活用する

✔ 歯の健康を守るために、フッ素入りの歯磨き粉を使う

💡 歯根吸収は、適切なケアをすることでリスクを抑えることができます!

歯根吸収は、すべての患者様に起こるわけではなく、個人差が大きい です。

そのため、歯科医師としっかり相談しながら、適切な対応をすることが大切です!

矯正治療を安全に進めるためにも、気になることがあれば、早めに歯科医院で相談しましょう。

9.歯根吸収を防ぐために日常生活でできること

矯正治療を進める上で、歯根吸収のリスクをできる限り抑えたいですよね。歯根吸収は 適切な矯正治療 を受けることでリスクを最小限に抑えることができますが、患者様ご自身でも 日常生活の中でできる予防策 があります。

矯正治療を進める上で、歯根吸収のリスクをできる限り抑えたいですよね。歯根吸収は 適切な矯正治療 を受けることでリスクを最小限に抑えることができますが、患者様ご自身でも 日常生活の中でできる予防策 があります。

強すぎる歯ぎしり・食いしばりの対策

無意識のうちに 歯ぎしりや食いしばりをしていませんか?強い力が歯に加わると、矯正治療中の歯に負担がかかり、歯根吸収が進行しやすくなる ことがあります。

🔹 歯ぎしり・食いしばりを防ぐためにできること

✔ 寝るときにマウスピースを活用する(ナイトガード)

✔ 日中の噛み締め癖に気づいたら、意識的にリラックスする

✔ 肩や首のストレッチをして、噛み締めを和らげる

✔ ストレスを溜めない生活を心がける(深呼吸・軽い運動など)

💡 特に、寝ている間の歯ぎしりは自分では気づきにくいので、歯科医師と相談しながら対策を考えていきましょう!

歯の健康を守るための栄養と生活習慣

歯根吸収を予防するためには、歯の健康を内側から守ることも大切です!栄養バランスの良い食生活を意識することで、歯を丈夫にする ことができます。

🔹 歯に良い栄養素

✔ カルシウム(チーズ、ヨーグルト、小魚、豆腐 など) → 歯を強くする

✔ ビタミンD(鮭、きのこ類、卵 など) → カルシウムの吸収を助ける

✔ マグネシウム(ナッツ類、大豆、海藻 など) → エナメル質を強くする

✔ ビタミンC(柑橘類、ピーマン、ブロッコリー など) → 歯茎を健康に保つ

また、生活習慣 も歯の健康に大きく影響します!

🔹 こんな習慣に気をつけよう!

🚫 甘いものを頻繁に食べない(虫歯が進行すると歯根に影響)

🚫 喫煙は避ける(歯茎の血流が悪くなり、歯を支える組織が弱くなる)

🚫 過度なダイエットはNG(栄養不足で歯がもろくなる)

💡 食生活や生活習慣を少し見直すだけでも、歯の健康を長く保つことができます!

口腔ケアを徹底して歯を強く保つ方法

矯正治療中は、歯の動きに合わせて歯根が少しずつ変化しています。このとき、口の中の環境が悪いと、歯根吸収のリスクが高くなる ことがあります。そのため、毎日の口腔ケアをしっかり行い、歯を健康に保つことが大切 です。

🔹 歯を強く保つためのケア方法

✔ フッ素入りの歯磨き粉を使う(歯を強くする効果がある)

✔ 矯正装置の隙間までしっかり磨く(ワイヤー矯正の場合は歯間ブラシを活用)

✔ マウスピース矯正の場合は、毎回取り外して清掃する

✔ 定期的に歯科医院でクリーニングを受ける(プロのケアで歯を守る)

💡 歯根吸収を防ぐためには、歯の健康をしっかり守ることが重要です!

毎日のケアを習慣にしましょう。

矯正治療は 歯並びを美しく整えるだけでなく、歯の健康を維持することも大切 です。

歯根吸収を防ぐためにも、日常のちょっとした習慣を意識していきましょう!

10.よくある質問

矯正治療を考えている患者様の中には、「歯根吸収」という言葉を聞いて不安に思う方も多いかと思います。そこで、患者様からよくいただく質問についてお答えします。

矯正治療を考えている患者様の中には、「歯根吸収」という言葉を聞いて不安に思う方も多いかと思います。そこで、患者様からよくいただく質問についてお答えします。

Q1.矯正治療をすると必ず歯根吸収が起こるの?

A1.いいえ、必ず起こるわけではありません。

歯根吸収は、矯正治療の過程で起こる可能性があるものですが、

すべての患者様に起こるわけではありません。

🔸 歯根吸収のリスクが高くなるケース

✔ 矯正の力が強すぎる場合(過度な力をかけると歯根に負担がかかる)

✔ 移動距離が大きい場合(抜歯矯正などで大きく動かすとリスクが高まる)

✔ もともと歯根が短い方(遺伝的に歯根が短い方は影響を受けやすい)

💡 適切な矯正計画のもとで治療を進めれば、歯根吸収のリスクは抑えられます。

定期的にレントゲンで歯根の状態を確認しながら、慎重に進めていきますのでご安心ください。

Q2.歯根吸収が進むと矯正治療は中止しなければならない?

A2.必ずしも中止する必要はありませんが、慎重な対応が必要です。

矯正治療中に歯根吸収が確認された場合、症状の進行度合いによって対応が変わります。

🔸 歯根吸収が軽度の場合(ほとんどのケース)

✔ 通常の経過観察を続けながら治療を継続

✔ 矯正の力を弱めて、歯根への負担を減らす

🔸 歯根吸収が進行している場合

✔ 矯正治療のペースを調整する(治療期間を少し延ばすことで負担を軽減)

✔ 一時的に矯正治療を中断することも選択肢のひとつ

✔ 歯科医師と相談しながら、最適な治療計画を立て直す

💡 早めに対応することで、歯を守りながら矯正を進めることが可能です!

Q3.矯正治療後に歯根吸収が進むことはあるの?

A3.基本的には、矯正治療後に歯根吸収が急激に進むことは少ないです。

矯正治療が終了した後も、以下のような場合には注意が必要です。

🔸 治療後に歯根吸収が進む可能性があるケース

✔ 歯ぎしり・食いしばりの癖が強い(強い力が歯にかかると影響を受けることがある)

✔ 定期メンテナンスを受けていない(経過観察を怠るとリスクを見逃す可能性がある)

✔ 矯正後のリテーナー(保定装置)を適切に使用していない(歯が動きすぎると負担が増える)

💡 矯正治療後も定期的に歯科検診を受け、歯の健康をチェックしていくことが大切です!

矯正治療は、見た目の美しさだけでなく、噛み合わせや口腔機能の向上にもつながる大切な治療です。しかし、歯を動かす過程で「歯根吸収」という現象が起こる可能性があることを知り、不安に感じる患者様もいらっしゃるかもしれません。矯正治療を検討している患者様にとって、「歯根吸収」のリスクを知ることはとても大切です。しかし、過度に心配する必要はありません!

適切な診断のもとで慎重に治療を進めていけば、リスクを抑えながら理想の歯並びを目指すことができます。

「矯正をしたいけれど、歯根吸収が心配…」と感じている方は、ぜひ一度、歯科医師に相談してみてください。

————————–

東京都銀座駅の矯正歯科

銀座矯正歯科

〒104-0061

東京都中央区銀座3-3-14

銀座グランディアビルⅡ 6F

☎︎03-3567-5454

————————–

*監修者

*経歴

1998年 富山県立富山中部高等学校卒業。1998~2004年 日本大学松戸歯学部。

2004~2008年 日本大学大学院(歯科矯正学専攻)。

2008~2012年 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 助手(専任扱)。

2012~2020年 医療社団法人真美会 銀座矯正歯科 アシスタントドクター。

2013~2014年 ニューヨーク大学CDEP 矯正学修了。

2014~2018年 日本大学松戸歯学部 顎顔面外科学講座 兼任講師。

2014~2015年 カリフォルニア州立大学LA校CDEP 矯正学修了。

2019~2023年 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 兼任講師。

2021年~ 医療社団法人真美会 銀座矯正歯科 院長。

2022年~ 一般社団法人日本デジタル矯正歯科学会 理事・学術担当。

2023年~ 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 クリニカルアドバイザー。

2023年~ Digital Dentistry Society Ambassador (Japan)。

2023年~ 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 同門会副会長。

2023年~ Ray Face (Ray Dent, Korea) Key Opinion Leader。

*主な所属学会

・日本矯正歯科学会(認定医)

・International Congress of Oral Implantologists (ICOI) インプラント矯正認定医

・Digital Dentistry Society 日本アンバサダー

・先進歯科画像研究会(ADI)歯科用CT認定医

・厚生労働省認定 歯科臨床研修指導医

・日本美容外科学会(JSAPS)関連会員

・Orthopaedia and Solutions マネージャー

・BIODENT 寿谷法コルチコトミーベーシックコース インストラクター

・BIODENT モディファイドコルチコトミーコース インストラクター

・(株)YDM 矯正器材アドバイザー

・ABO Journal Club 主宰

・Cutting Edge of Digital Orthodontics 主宰

*論文・学会発表

- ・加速矯正とアライナー治療による治療期間のコントロール ザ・クインテッセンス2022年11月号

- ・進化するデジタル歯科技術Extra モディファイドコルチコトミー法とSureSmileによる矯正治療 日本歯科評論 81(8)=946:2021.8

- ・進化するデジタル歯科技術 : 3Dプリンターは臨床をどう変革するか(4)矯正治療における3Dプリンターの臨床応用 日本歯科評論 81(4)=942:2021.4

- ・矯正用光重合型レジン系接着システムの接着性能 接着歯学2013年31巻4号P159-166

- ・歯科矯正学における3D診断および治療計画(翻訳)クインテッセンス出版

- ・基礎から学ぶデジタル時代の矯正入門(翻訳統括)クインテッセンス出版

- ・矯正歯科治療のためのコルチコトミー(翻訳)

- ・Effects of compression force on fibroblast growth factor-2 and receptor activator of nuclear factor kappa B ligand production by periodontal ligament cells in vitro. J Periodontal Res. 2008 Apr;43(2):168-73.

- ・Evaluation of the success rate of single- and dual-thread orthodontic miniscrews inserted in the palatal side of the maxillary tuberosity. J World Fed Orthod. 2022 Jun;11(3):69-74.

- ・T-helper 17 cells mediate the osteo/odontoclastogenesis induced by excessive orthodontic forces. Oral Dis. 2012 May;18(4):375-88.

- IL-8 and MCP-1 induced by excessive orthodontic force mediates odontoclastogenesis in periodontal tissues. Oral Dis. 2011 Jul;17(5):489-98.

- ・Effects of HSP70 on the compression force-induced TNF-α and RANKL expression in human periodontal ligament cells. Inflamm Res. 2011 Feb;60(2):187-94.

- ・Effects of relaxin on collagen type I released by stretched human periodontal ligament cells. Orthod Craniofac Res. 2009 Nov;12(4):282-8.

- ・Levels of RANKL and OPG in gingival crevicular fluid during orthodontic tooth movement and effect of compression force on releases from periodontal ligament cells in vitro. Orthod Craniofac Res. 2006 May;9(2):63-70.

詳しいプロフィールはこちらより